目次 [hide]

はじめに

著名な理学療法士の中に、吉尾雅春先生が発表されている股関節の機能解剖学について紹介させていただければと思っています。

これは股関節の臨床に携わる上で必須の知識だと思うので、ぜひ見ていっていただければと思います!!

よろしくお願いします!

新鮮凍結遺体による股関節屈曲角度

股関節の屈曲角度に関する研究では、骨盤の固定が課題でした。

この研究では、新鮮凍結遺体を用いて、骨盤を機械的に固定した状態で股関節の屈曲角度を計測し、その制限要因を検討されています!

研究方法

「平均年齢74.1歳、新鮮凍結遺体21股関節」を対象に、骨盤を固定した状態で屈曲角度を測定。中間位と外転位で最大屈曲角度を計測し、関節包を切開して制限要因を観察しました。

研究結果

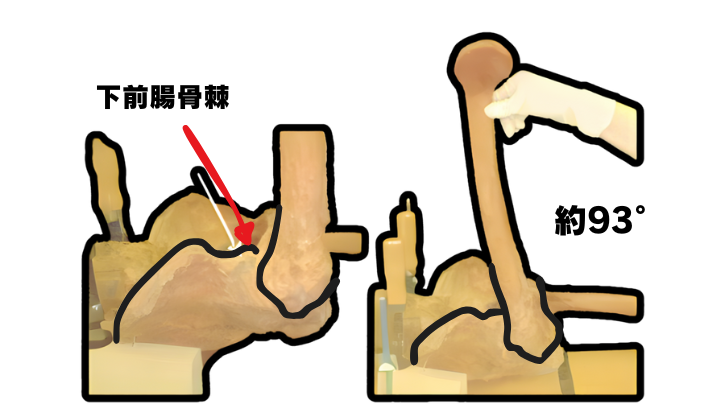

最大屈曲角度は中間位で93度、外転位で115度。

前捻角は最大屈曲角度と正の相関を示し、大腿骨転子間線中央から骨頭先端までの距離は負の相関を示しました。

要は上図のように機械で抑えられた骨盤に対し、大腿骨は平均で93°しか曲がりませんでしたよ〜。という話です。

それ以上は、下前腸骨棘と大腿骨がぶつかって止まってしまったそうです。

開排で頸部軸屈曲をすればAIISと大腿骨はぶつからないから曲がるということですね。

結論

股関節の屈曲制限は骨性の要因が影響し、臨床での参考値120〜130度のうち、30〜40度は骨盤の傾きによることが判明しました。

また頸部軸屈曲であれば、臼蓋と大腿骨頸部がぶつかることなく曲がることもわかります。

健常成人の股関節屈曲角度の構成について

股関節の曲がる角度について、新鮮遺体の研究では93度と報告しましたが、生体では筋肉や軟部組織の影響で異なる可能性があります。

その続編として、健常成人を対象に、骨盤を固定した場合と自由にした場合の股関節の曲がる角度を調べた研究になります。

研究方法

平均25.9歳の健常成人20名(男女各10名)を対象に、股関節の屈曲角度を測定。

①片側の脚を固定し屈曲、②両脚を同時に屈曲、③骨盤を徒手的に固定して屈曲の3種類の方法で測定。

研究結果

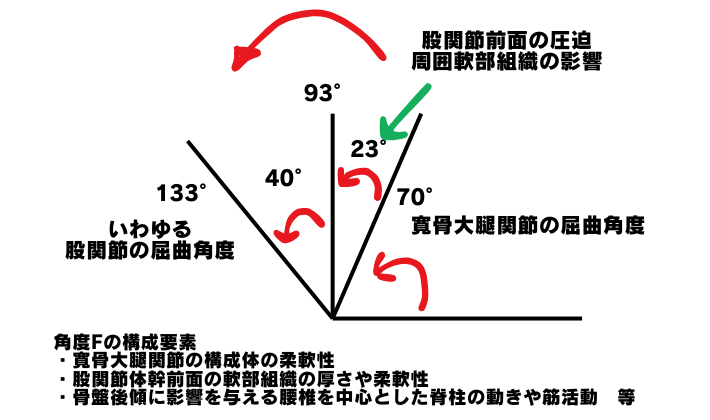

測定①は133.1度、測定②は138.3度、測定③(骨盤固定時)は70.4度となりました。骨盤の傾きによる角度変化は平均63度で、測定間で相関が見られました。

結論

骨盤を固定すると、股関節の実際の可動域は約70度であり、腰椎や骨盤の動きが股関節の屈曲に大きく影響することが分かりました。

2つの研究から理解する股関節運動学

まず下図を見てください。

「骨盤固定下の可動域は、ご献体では93°、生体では70°」

その間の23°は下前腸骨棘と大腿骨の間に介在する軟部組織が邪魔をしている可能性があるということです。

上図の角度Fは、その23°と40°(133°-93°)を足した63°のことで、

「よく言われている股関節屈曲角度の120-130°は、股関節固有の93°に色々な要素が合わさって成立する」

ということです。

その63°は骨盤と脊柱をつなぐ多裂筋だったり、AIIS前方の脂肪組織、殿筋などが可能性として考えられます。そこはPTがしっかり評価していくべきですね。

転職も視野に自分を成長させていきましょう!

自分自身、理学療法士として3年半が経過したころ、

院内での勉強会の頻度が急激に減少し、これ以上だらだらと今のところで過ごしていても何も身に付かないなと考えるようになりました。

信頼を置いていた諸先輩方もどんどん辞めていく次第で、、

そこで考えたのが転職です!今回の知識も転職をきっかけに手に入れたものです!

これは誰でもできるし、自身の現時点での市場価値を知ることが可能です。

その結果別に転職せずその職場に残るという選択ももちろんありですし、転職活動をするだけなら誰にも害を与えず自分にはメリットしかないです!

「転職に意味がある」というより、「転職活動に意味がある」ということです。

変わらないことはもちろん大事です。でも、変わろうとする思い、変わろうとする覚悟、一歩踏む出す勇気も大事なんじゃないかなと思います。

やるか今やるかです!

この機に一度転職活動をしてみるのはいかがでしょうか?

興味のある方はぜひ ↓↓↓下の画像↓↓↓ をクリックして新規登録してみてください!